Amélie Nothomb, Riquete el del Copete (Barcelona, 2018). Traducción de Sergi Pàmies.

Algunos espectadores de nuestro tiempo desdeñan que se les cuente (que se les reviente, dicen ellos) el final de una historia antes de haberla visto en el cine (o, en el caso de los lectores, antes de haberla leído en un libro). No aceptan que los relatos tengan valor en sí mismos al margen de su desenlace. Esta devoción emocional por el final, esta forma de superstición, llevada a su extremo, podría implicar negarse a volver a leer un libro ya leído o no querer conocer una versión actualizada de una historia clásica. Y, sin embargo, las recreaciones de los clásicos son tan necesarias como las relecturas; ayudan a revisar puntos de vista sobre un libro y a entender, por ejemplo, por qué el pasado es un país extranjero (L. P. Hartley) .

Quien haya leído entrevistas con ella o algunos de sus libros sabe que Amélie Nothomb es un espíritu audaz: puede recrear con su propia fórmula cartesiana una historia de otro autor y darle sin complejos un desenlace similar al ya conocido. Sospecho que para ella, como para otros amantes de los clásicos, todo lo que no es tradición es plagio (Eugeni d’Ors) y que, por tanto, la actualización y el redescubrimiento de algunas viejas historias forma parte de su oficio y de su gusto (léase su emocionante declaración de amor a Balzac en las últimas páginas del libro que comentamos).

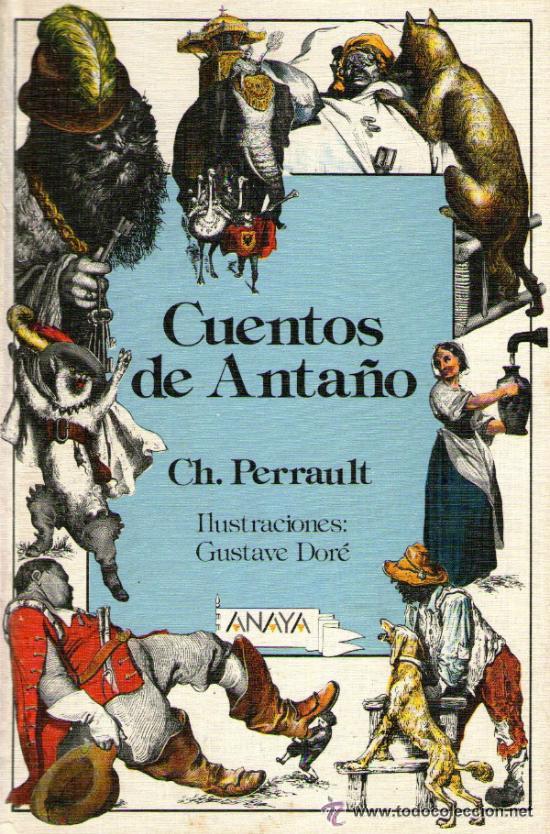

Aunque no me gusta el título de su última novela, Riquete el del Copete (2018), porque me suena a broma tontorrona, infantiloide, lo creo justificado. Parece una manera de reconocer de antemano su vínculo con el cuento homónimo de Perrault. Así, la autora está avisando de que el argumento de su obra es el mismo, a grandes rasgos, que el de ese cuento de antaño, para que el lector devoto de los finales inesperados pueda tomar sus precauciones. Esta sería, además, la segunda recreación que Amélie Nothomb escribe de un cuento de Perrault después de Barba Azul (2014).

Los cuentos de Perrault (tres en verso, de elaboración propia, y ocho en prosa recogidos de la tradición oral), quizás por su encanto y por abordar temas muy arraigados en la cultura popular, siguen reproduciéndose y multiplicándose bajo numerosas formas (cómics, dibujos animados, películas, novelas…). Baste recordar los títulos para advertir su prolongada repercusión: Grisélidis, Piel de Asno, Los deseos ridículos, La Bella durmiente del Bosque, Caperucita Roja, El Gato con botas, Barba Azul, Las hadas, Cenicienta, Pulgarcito y Riquete el del Copete.

El tema de Riquete el del Copete tiene ilustres precedentes y no menos ilustres secuelas: enfrenta la fealdad con la belleza y admite el habitual magnetismo que ejercen entre sí los contrarios (no siempre con reciprocidad). Aparece, por ejemplo, en algunos mitos, como el de Polifemo y Galatea (se incluye en la Metamorfosis de Ovidio y Góngora lo recrea en su Fábula de Polifemo y Galatea) y el de Eros y Psique (se recoge en El asno de oro de Apuleyo). En el cuento de Perrault, y esa sería su gran originalidad, como en las diferentes versiones (posteriores) de La Bella y la Bestia, esa atracción de la fealdad por la belleza deriva en la capacidad transformadora de la pasión amorosa, pues el amor, que se crece al superar obstáculos, todo lo puede y embellece (como dice el tópico literario virgiliano, Omnia vincit amor), y puede convertir al feo en guapo a ojos de la amada y a la dama boba en inteligente a ojos del amado. Bruno Bettelheim lo analiza así:

[Perrault] “convierte a la bestia en un hombre horrible pero muy inteligente, el deforme Riquet. Una princesa tonta se enamora de él por su carácter e inteligencia, con lo que no ve en absoluto las deformidades de su cuerpo, es decir, es ciega para sus defectos físicos. Y ella, a causa del amor que él le profesa, deja de parecer tonta y adquiere gran inteligencia. Esta es la transformación mágica que sólo el amor puede llevar a cabo: el amor maduro y el reconocimiento del sexo hacen que lo que antes era repugnante, o parecía falto de agudeza, se convierta en algo hermoso y lleno de talento. Tal como indica Perrault, la moraleja de la historia es que la belleza, tanto física como mental, depende del que la contempla” (Psicoanálisis de los cuentos de hadas).

La versión de Amélie Nothomb se ambienta en el París de nuestra época (a una y otra orilla del Sena); prescinde del origen principesco de los personajes, de las hadas que conceden dones a los recién nacidos y de la hermana gemela de la coprotagonista; introduce nuevos personajes (la abuela, los profesores y compañeros respectivos de los protagonistas, etc.); plantea nuevos temas (el acoso escolar, la adicción a la televisión, la aceptación del otro aunque sea diferente…) y se impregna de la particular mirada de la autora sobre algunas parcelas del mundo (los pájaros, las joyas, el arte de saber estar solo, etc.).

Se ha discutido sobre la pertinencia del nombre del personaje de Perrault. Para algunos Riquet, aunque fuera “el patronímico de la familia”, sería simplemente un apócope de Henriquet; para otros, una alusión intencionada al significado de la palabra normanda riquet, que significaba “feo”, “contrahecho”; respecto a Copete, se trataría de un apodo sugerido por el tupé con el que nace Riquet. Lo cierto es que en el cuento de Perrault el protagonista es el único que tiene nombre propio; a todos los demás personajes se los designa con un nombre genérico: Reina, Hada, Princesa, Cocineros… En cambio, en la versión de Amélie Nothomb, cada personaje tiene un nombre cuidadosamente escogido: Deódat (regalo de los dioses), hijo de Énide y Honorat; Trémière (malvarrosa), hija de Rose y de Lierre y nieta de Passerose (sinónimo de malvarrosa), las sucesivas novias de Deódat (Samantha, Séraphite, Soraya, Sultana, Saskia), etc.

Énide, que tiene cuarenta y ocho años cuando queda embarazada por primera y única vez, al enterarse de que esperaba un varón había propuesto llamarlo Deódat, pero luego, cuando lo ve recién nacido, arrugado y escuchimizado, sugiere llamarlo Riquete el del Copete, pues le recuerda al personaje de Perrault; Honorat, el padre, se opone: no quiere estigmatizar a su hijo con semejante nombre. De todas maneras, como si se tratara de una profecía que debe cumplirse, cuando Deódat como especialista en ornitología y joven doctorando de Biología, escriba su tesis sobre la abubilla, los profesores, dejándose llevar por las apariencias y por una lamentable falta de imaginación, lo llamarán Riquete el del Copete, y Deódat acabará resignándose.

Por su parte, Trémière, que despierta el asombro de propios y extraños por su belleza, sería confiada a su abuela materna al cabo de un mes de nacer, pues su madre, de veinticinco años, “tenía muy poco tiempo para dedicarle al bebé”. La abuela, Passerose, “vivía en una ruina suntuosa de Fontainebleau“. Quiromántica de oficio y aficionada a la joyería y a las piedras preciosas, parece un personaje, ella sí, salido de un cuento de hadas, pero tendrá hacia la actitud contemplativa de su nieta una comprensión y una paciencia de las que los padres carecen, quizás por ser más jóvenes y menos espirituales. Inevitablemente será ella quien marque el destino de su nieta al adiestrarla en la estética de las joyas y en la manera de llevarlas puestas. También aquí, sin forzar el paralelismo con los dones que concedían las hadas, estaríamos ante otra profecía cumplida.

La aportación más singular y admirable de Amélie Nothomb a la historia tiene que ver con las cualidades con que refuerza el carácter de sus personajes. Así, mientras que en Perrault las hadas del amor desempeñaban un papel clave en las transformaciones o metamorfosis que sufrían los personajes, en Nothomb son las enseñanzas de la vida las que van provocando las transformaciones y fraguando el carácter de Deódat y Trémière. De hecho, ellos se conocen casi al final de la novela, cuando sus respectivas personalidades ya están forjadas, pues si a Perrault le interesaba contar qué pasaba cuando Riquete conocía a la Princesa, a Nothomb le interesa contar qué les pasa a Deódat y a Trémière antes de conocerse y cómo consiguen sobrevivir a las dificultades provocadas por los rasgos físicos y mentales con que han nacido.

Suele ser habitual en la literatura la representación del feo que sufre por sentirse rechazado (el Frankenstein de Mary Shelley, El patito feo de Andersen y Fosca de Tarchetti son algunos ejemplos), pero en Deódat, acaso como consecuencia de su alta capacidad intelectual, se produce muy tempranamente un milagro. Intuye “que no había que reprocharle nada a nadie. Toda criatura que vive un trauma así de cruel debe enfrentarse a un oscuro dilema: o decide odiar al universo por haberle reservado un lugar tan injusto o decide convertirse en objeto de compasión para la humanidad. Son muy pocos los que optan por la estrecha puerta de la tercera vía: asumir la injusticia tal como es, ni más ni menos, sin extraer de ella ningún sentimiento negativo. No negar el dolor de su condición pero tampoco sacar estrictamente nada de ello.” Desde el momento en que Deódat entiende así su condición empieza a convertirse en un consumado donjuán y, al mismo tiempo, empieza a despertarse en el lector la duda de si una mujer fea hubiera reaccionado igual y hubiera tenido el mismo éxito entre los hombres, que, en general, se dice, suelen ser más quisquillosos que las mujeres en cuestión de gustos físicos, y ellas, como se dice también, mucho más generosas. Para quien quiera comprobar esos extremos, en la Historia de la fealdad de Umberto Eco se ofrecen ejemplos literarios y artísticos para todos los gustos.

En cuanto a la belleza de Trémière, aunque entre las ideas más comunes figure que una cara bonita es una promesa de felicidad que abre todas las puertas, Amélie Nothomb rebate ese supuesto: “La gente no es indiferente a la belleza extrema: la detesta a conciencia. A veces el muy feo puede despertar una ligera compasión; el muy guapo, en cambio, irrita sin piedad. La clave del éxito radica en una ligera belleza que no moleste a nadie”. La autora parece confirmar con esas palabras la sutil sospecha que late bajo el dicho castellano: “La suerte de la fea, la bonita la desea”, aunque, evidentemente, no siempre sea así, pues también existe la figura de la fea sufriente por sentirse rechazada. Trémière sufre, además, porque “todo lo que le gustaba demasiado le provocaba un temor extremo”. Es una persona altamente sensible. “¡No le toques ya más,/ que así es la rosa!”, escribió Juan Ramón Jiménez para referirse al poema como podría haberse referido a otras formas de belleza.

De los nueve capítulos que componen el libro, cuatro están dedicados a Deódat (desde su nacimiento hasta su juventud), y, alternadamente, otros cuatro, a Trémière (hasta que se encuentra con Deódat); el último capítulo, en cambio, el epílogo, se lo reserva la autora para confundirse con la voz narradora y reflexionar con agudeza y sentido del humor sobre el papel de los finales felices de los cuentos (“esa regla infantil considerada como una falta de buen gusto por el 99,99% de las literaturas dignas de ese nombre”). Y para algo más: darnos cuenta, a modo de remate, de cómo continuó la historia de Deódat y Trémière una vez que se conocieron… Pero eso es algo que le corresponde descubrir al lector. Nuestra tarea acaba aquí.

F. Gallardo